그리스의 산토리니섬(Santorini)

그리스 철학자 플라톤(427~347 BC)에 의해 최초로 기록되어 초기 그리스문명을 보여주는 잃어버린 전설의 낙원 아틀란티스(Atlantis). 헤라클레스의 기둥 너머 거대한 바다 위에 존재했다는 그곳은 현재 지브롤터 해협을 가리킨다. 몇해 전 유럽여행 때 스페인에서 배를 타고 모로코로 가면서 푸른 물이 넘실대는 그 해협을 지나다가 ‘바다의 신 포세이돈의아들인 아틀라스가 이 땅을 다스렸다는데 혹시 트로이처럼 역사가 전설이 됐던건 아닐까’ 하여 그 흔적이라도 있을까 싶어 이리저리 두리번거리던 생각이 난다.

아틀란티스에는 자신들도 신의 후예라고 생각하는 사람들이 오랫동안 평화와 번영을 누리고 살았었는데 섬 사람들이 타락하여 신들의 노여움으로 지진과 해일이 발생하여 오래 전 바다 밑으로 가라앉았다는 것이다. 최근 일부 학자들은 1만1천년 전 바다 속으로 사라진 지브롤터 해협의 개펄 섬 스파르텔(Spartel Island)을 아틀란티스로 보고 발굴작업을 준비하고 있다고 한다.

아주 오래 전에 일어난 일이라고 했지만 기원 전 15세기에 테라(Thera)라고 불리웠던 산토리니(Snatorini) 섬의 화산 폭발로 파괴되었다고 추측되는 미노아 문명을 희미하게나마 기억 속에 내재됐던 것이 아틀란티스 신화로 나타난 것이 아닌가 하는 견해를 가진 학자들도 있다.

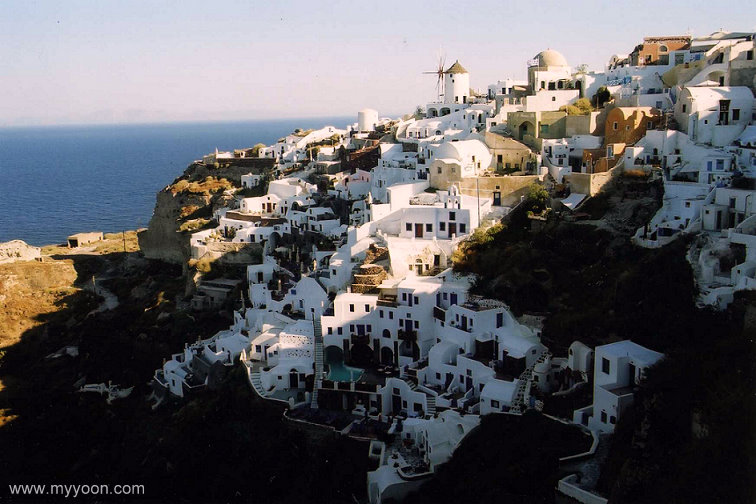

에게해에 섬들이 옹기종기 떠있는 키클라데스(Cyclades) 군도의 화산섬 산토리니는 그림같이 아름답다. 절벽위에 흰 집들은 마치 흰 꽃잎들이 뿌려진 것처럼 눈부시다. 이곳이야말로 사라진 낙원 아틀란티스가 있던 곳이라고 섬주민들은 자신있게 말한다. 지금도 바다 가까이에서 농사짓던 사람이 아내가 보는 앞에서 갑자기 흔적도 없이 사라지기도 한다며 이미 지하도시로 연결되는 신기한 통로에 빠져버린 것이 아니겠느냐며 그럴 듯한 이야기도 들려준다.

플라톤에 의하면 아틀란티스의 거대한 궁전에서 황소사냥 의식을 벌였다고 기록하고 있어서 크레타 섬의 미노아 문명과 완벽하게 맞아 떨어져 신빈성을 더 한다. 크레타 섬에 있는 미노스 왕의 미궁인 크노소스 궁전에 가보니 그 궁전에 장식된 황소의 뿔과 유물들 그리고 황소에 대한 신화들이 이러한 견해를 뒷바침해주는 것도 같다.

그런데 요즈음 영국의 BBC방송 인터넷 판에서 한 과학자가 여러 장의 위성사진을 보여주며 아틀란티스로 믿어지는 지상 구조물을 발견한 것일지 모는다는 내용을 발표했다. 기원 전 8~5세기 사이에 홍수로 인해 침몰된 스페인 남부 도시 카디즈(Cadiz) 부근, 마리스마 데 히크노요스(Marisma de Hiknojos)의 짠 늪지대를 찍은 위성사진에서 진흙에 묻힌 두 장방형의 구조물이 보인다는 것이다.

플라톤의 저서에서 일부는 흙이고 일부는 물로 이루어진 몇개의 동심원들로 둘러싸인 925m의 섬을 이야기하고 있다는데 사진 속엔 그의 묘사와 같은 동심원들이 있다는 것이다. 가운데에 위치한 장방형 구조물들은 포세이돈에게 바친 은 신전과 클레이토와 포세이돈에게 바친 황금 신전의 잔해로 이 모든 것이 플라톤의 대화 ‘크리티아스’에 다 묘사되어 있으며 크기도 똑같아 보인다는 것이다.

육안으로 볼 수 있는 몇 장의 사진들을 자세히 들여다보니 동심원들의 흔적으로 추측될 수 있을 것 같기도 했다. 플라톤은 아틀란티스에는 구리 등 금속이 풍부했다고 적었는데 그 근처엔 구리가 많이 발견되고 있다고 한다.

프랑스 태생으로 15년에 걸쳐 고대 이집트를 연구한 슈말레 드 뤼빅의 견해에 따르면 이집트 문명이나 현재 알려져 있는 다른 어떤 문명보다 몇천 년 더 거슬러 올라간 시대에 현대 문명보다 훨씬 더 발달했을 가능성이 높은 또 다른 문명이 존재했다는 것이다.

기원 전 9천5백년 경 사라진 아틀란티스의 생존자들이 이집트로 흘러들어가 이집트 문명이 건설되었다는 사실만이 이집트 스핑크스의 건조나 기자지역 피라미드군의 설계를 설명할 수 있다며 슈말레는 그 위대하고 거대한 문화적 유산들을 아틀란티스의 후예들이 직접 건설했을지도 모른다는 사실을 추리할 수 있다고 했다. 인류가 건설한 사상 최대의 건축물인 불가사의한 쿠푸 피라밋과 스핑크스 앞에 섰을 때 이 어마어마하고 신비한 건축물들을 지은 사람들이 아틀란티스의 후예라고 추정하였던 슈발레의 주장이 전혀 가당치만은 않을 수도 있겠다는 생각이 들었다.

여행이 고통스럽고 위험하기만 하던 시절은 지나가고 훨씬 편안하고 손쇠운 이동수단과 지식의 공유와 과학적 첨단장비로 수천 수만년동안 잃어버린 문명이 다시 햇빛을 볼 날도 머지 않을런지 모를 일이다.

결과가 어떻든 이 세계가 우리가 깨닫고 있는 것보다 더 풍요롭고 신비롭고 이상한 곳임에 틀림없다.

2004/06/14

윤명희

721 total views, 1 views today

Leave A Comment